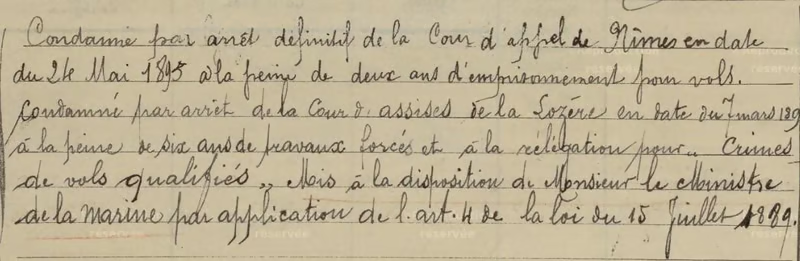

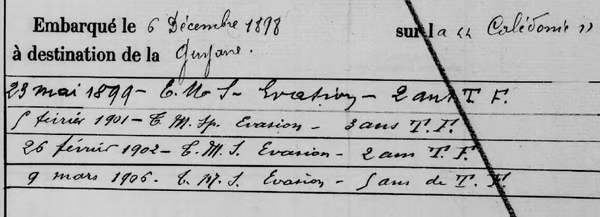

C'est dans le Moniteur de la Lozère du 13 mars 1898 que l'on retrouve les crimes dont il est accusé. Les vols dont on l'accuse ont été réalisés sans violence puisque les victimes n'étaient pas chez elles. Ces délits sont répréhensibles mais, pris isolément, ils n'auraient pas dû mener à une peine aussi lourde. Pourtant, le couperet tombe : travaux forcés en Guyane, assortis de la relégation perpétuelle. Pourquoi une telle sévérité ?

La réponse se trouve dans la loi de 1885 sur les récidivistes, qui marque un tournant dans la politique pénale française. Cette loi ne s’intéresse plus à la gravité des faits, mais à leur répétition. Un individu ayant déjà été condamné plusieurs fois, même pour des délits mineurs, est désormais considéré comme irrécupérable. La justice ne cherche plus à corriger, mais à éloigner définitivement.

La relégation perpétuelle, peine complémentaire à la transportation, signifie que Lafon ne pourra jamais revenir en métropole. Même après avoir purgé sa peine principale, il restera assigné à résidence en Guyane, dans un camp de relégués, jusqu’à sa mort.

Cette logique pénale, fondée sur l’utilitarisme colonial, transforme les récidivistes en main d'oeuvre bon marché pour les colonies. Le bagne devient un outil de peuplement autant que de punition. Lafon, comme tant d’autres, est ainsi envoyé à l’autre bout du monde, non pour la gravité de ses actes, mais pour son profil jugé indésirable.

Quelle tristesse...

Quelle tristesse...