Le Journal de la Lozère du 14 mars 1846 rapporte une affaire qui secoua la petite commune de Hures :

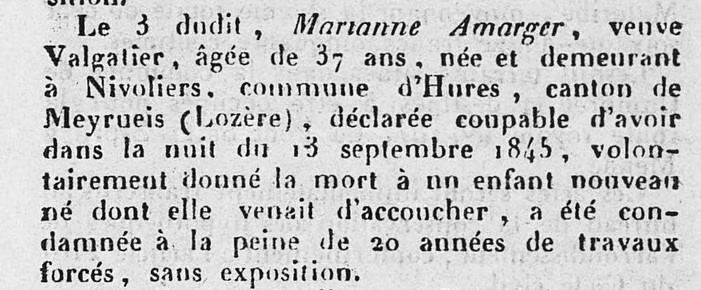

« Marianne Amarger, veuve Valgalier, âgée de 37 ans, née et demeurant à Nivoliers, commune d’Hures (Lozère), déclarée coupable d’avoir, dans la nuit du 13 septembre 1845, volontairement donné la mort à un enfant nouveau-né dont elle venait d’accoucher, a été condamnée à la peine de 20 années de travaux forcés. »